お知らせ・お役立ち便覧 NEWS

化学規制

2024.11.26

PRTR制度(PRTR法)とは?対象の有機溶剤なども、わかりやすく解説します

有害な化学物質を管理する制度であるPRTR制度(PRTR法)とは何か、その特徴と詳細を詳しく、そしてわかりやすく解説します。

なおPRTR制度の対象物質の一覧を別記事「PRTR制度(PRTR法)対象の化学物質の一覧(有機溶剤中心に抜粋)」で有機溶剤を中心に抜粋して紹介しておりますので併せてご覧ください。

目次

PRTR制度とは?

PRTR制度とは、Pollutant Release and Transfer Register の頭文字を取ったもので、日本語にすると化学物質排出移動届出制度となります。慣習的にPRTR法と呼ばれることも多いです。

同制度は化学物質から環境を保護してなるべく悪影響を与えないように、事業者による自主的な化学物質の管理を義務付けています。

国はその届出データを集計し、届け出の対象とならない事業者や家庭、自動車などからの排出量を推計、二つのデータを併せて公表します。

この制度によって誰でも、どのような化学物質がどの事業所からどの排出源から、毎年どれだけ排出されているのかを知ることができます。

対象の事業者は、PRTR制度対象の化学物質を使う際は、その化学物質が事業所から環境(水、土、大気など)へ排出される量や廃棄物として事業所外へ移動する量を自ら把握し、国へ届け出る必要があります。

制度化の経緯

PRTR制度の先駆的なものは、オランダが1970年代に、アメリカが80年代に導入し、欧米を中心に広がっていきました。

さらに92年の「環境と開発に関する国際連合会議(地球サミット)」をきっかけとして世界中に広まりました。

同サミットで採択された「アジェンダ21」や「リオ宣言」の中で、PRTR制度の位置付けやその背景となる考え方などが示されました。

その後から現在に至るまで、OECD(経済協力開発機構)を中心として積極的に普及し、加盟国をはじめ多くの国がPRTR制度を導入したり、導入を目指し取り組んでいます。

日本では1999年、化学物質排出把握管理促進法(化管法)により制度化しました。

化管法とは?

PRTR制度対象の化学物質は?

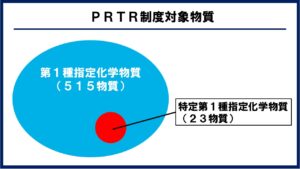

このうちで人に対する発がん性があるとされる23物質を特定第1種指定化学物質に分類しています。

特定第1種指定化学物質の一覧

※「▼」をクリックすると表が開きます。

※上の表のアセトアルデヒド以下8物質は、2023年4月の改正で追加されたものです。

第1種指定化学物質に含まれる主な有機溶剤

※「▼」をクリックすると表が開きます。

第2種指定化学物質(134物質)はSDS制度の対象にはなりますが、PRTR制度は対象外です。

つまり、第2種指定化学物質はSDSに物質名を記載しなければなりませんが、報告の義務はありません。

第2種指定化学物質は、使用量が少ないため報告の対象となっていませんが、物質としては有害なものです。

PRTR制度の改正の内容は?

PRTR制度とSDS制度の対象物質などを定めた化管法施行令が2024年4月1日に改正されました。

化学物質の有害性にかかわる最新の知見に基づき特定第1種指定化学物質、第1種指定化学物質、第2種化学物質がそれぞれ追加と削除が行われました。

その結果

・特定第1種指定化学物質(15物質→23物質)

・第1種指定化学物質(462物質→515物質)

・第2種指定化学物質(100物質→134物質)

に見直されました。

また、それまで化学物質に政令番号を付けていましたが、新たに管理番号を付与しました。

そるぶ

PRTR制度の改正について詳しく知りたいよ、という方は別記事「化管法(PRTR制度)改正について」でわかりやすく解説しているから併せて読んでね!

PRTR制度の対象になる事業者は?

PRTR制度に基づき、対象化学物質の移動量と排出量を届けなければいけない事業者は、以下の①~③の要件に全て当てはまる事業者です。

①事業者の業種

対象となるのは以下の24業種です。兼業している業種が一つでも該当すれば対象となります。

化学品を取り扱いしそうな事業者はほぼ対象となります。

PRTR制度対象業種の一覧

※「▼」をクリックすると表が展開されます。

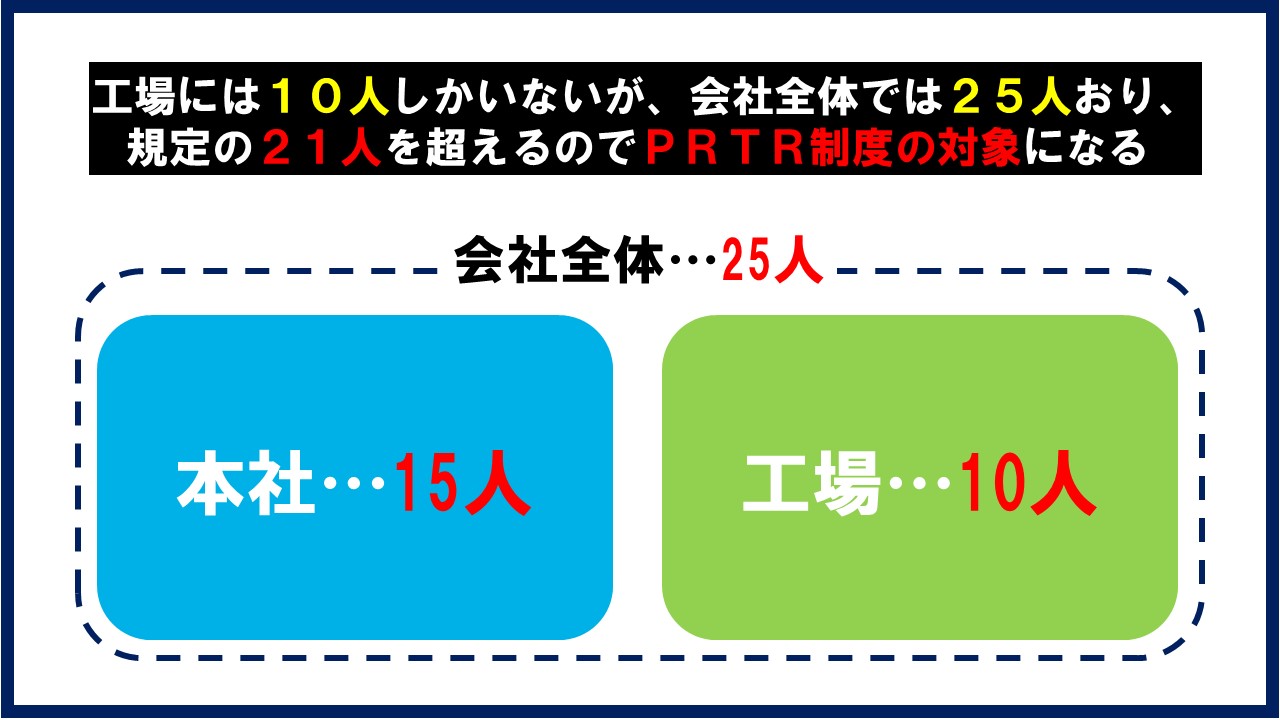

②従業員21人以上の事業者

例えば、1つの工場に従業員が10人しかいないが、本社に15人いる場合などは、会社全体で従業員が21人以上いるためPRTR制度の対象となります。

③第1種指定化学物質の年間取扱い量が1トン以上(特定第1種は0.5トン以上)

第1種指定化学物質の取り扱い量(使用量)が年間1t以上の場合はPRTR制度の対象です。

また、特定第1種指定化学物質の場合は、半分の0.5t以上で対象となります。

例えば、トルエン(第1種指定化学物質)を一斗缶(16L)で使っている場合を考えてみます。容量(L)単位の製品を使用している場合は重量(kg、t)に換算が必要なため計算すると、トルエンの比重を0.87として、一斗缶のトルエンの重量は約13.9kgになります。

1000[kg] ÷ 13.9[kg] ≒ 71.9[缶]

年間72缶(1ヶ月あたり6缶)以上のトルエンを使うと、PRTR制度の対象となり、報告義務が課されます。

また、トルエンがシンナーの成分の一部として使用されている場合は、その配合分だけを計算します。

ラッカーシンナーの一斗缶(16L)にトルエンが20wt%含まれているとします。

ラッカーシンナーの比重を0.8と仮定するとシンナーの重量は一斗缶で12.8kgになるため

1000[kg] ÷ (12.8[kg] × 0.2) ≒ 390.6[缶]

この場合、年間391缶のラッカーシンナーを使うと、PRTR制度の届け出の義務が課されます。

PRTR制度で何を届け出ればいいの?

上記の①~③に当てはまると、対象の化学物質の排出量(大気や土、川など環境に排出された量など)と移動量(廃棄物として事業所外に運び出された量など)と共に、事業者名、事業所名(工場名など)と所在地、事業所の従業員数、事業の業種、対象の化学物質名を年に1回、事業所のある都道府県を通して経済産業省へ届け出なければいけません。

排出量は、経済産業省と環境省が提供する「PRTR排出量等算出システム」で算出できます。

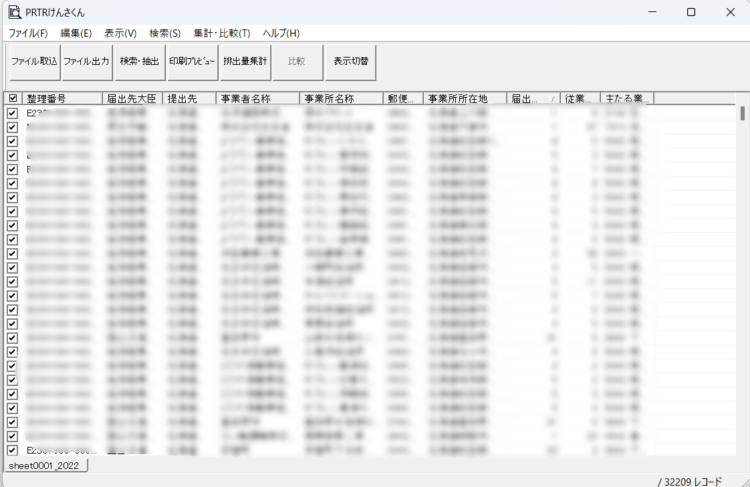

上記の届け出た内容は、経済産業省や環境省が提供するアプリ「PRTRけんさくん」を使うと、事業所の近隣住民など誰でも閲覧することができてしまいます。

PRTRけんさくんを使うの上記のような画面が表示されます。

ここではモザイクをかけていますが、事業所名や住所、使用している化学物質数(PRTR第一種指定化学物質)、化学物質名を見ることができます。

PRTR制度対象の化学物質を使っていると、近隣の人にも、どの化学物質をどれだけ使っているか丸わかりになります。

PRTR制度に違反するとどうなる?

PRTR制度の届出対象となる事業者が届け出をしなかったり、虚偽の届け出をすると化管法に基づき20万円以下の過料が課されます。

実際の排出量より少なく虚偽の報告をしていた企業が、8万円の過料を課された事例もあります。

PRTR制度非該当品を使うメリット

PRTR制度対象の化学物質を使うと、その物質の排出量と移動量を記録し届け出る手間があることや、その情報が広く一般に公開されてしまうことなどのデメリットがあります。

PRTR制度非該当品を使うと、届け出る負担がなくなり、また化学物質の情報を広く一般に公開する必要もなく、違反して過料をかされる心配もありません。さらに、環境負荷が高いPRTR制度対象物質を使用しないことで環境問題に貢献できます。

弊社では、PRTR制度非該当品を幅広く取り揃えております。

現在お使いの希釈剤や洗浄剤、剥離剤、製品の原料にPRTR制度対象のものを使用しており、非該当品に変えたい場合は、弊社お問い合わせ欄からお気軽にご相談ください。

用途や条件をお聞きし、最適な製品をご提案いたします。

そるぶ

三協化学のPRTR制度非該当品の情報は「三協化学製:PRTR法非該当洗浄・剥離剤一覧」を見てね!

カテゴリーから探す

キーワードから探す