お知らせ・お役立ち便覧 NEWS

化学規制

2025.02.14

特殊引火物とは?該当化学物質一覧や消防法の規制内容の解説

特殊引火物とは、消防法で定めている危険物の分類の一つで、引火性液体の中でも特に引火性が高いものが分類されています。具体的な特徴や、該当する消防法の規制内容について詳しく解説します。

特殊引火物とは

特殊引火物は、消防法が定める第4類危険物(引火性液体)のうちで特に引火しやすい物質(第4類危険物の中で最も危険)です。

※消防法については、別記事「消防法とは?該当する有機溶剤などもわかりやすく解説」で説明しておりますので併せてお読みください。

第4類危険物は以下の表のように引火性液体が分類されており、主に引火点の違いによって特殊引火物、アルコール類、第1~4石油類に分かれています。

第4類危険物 ※「▼」をクリックすると表が展開されます。

| 分類 | 引火点 | 該当する主な有機溶剤 |

| 特殊引火物 | -20℃以下 | ジエチルエーテル、イソペンタン、ノルマンペンタンなど |

| 第1石油類 | 21℃未満 | トルエン、アセトン、ノルマルヘキサン、シクロヘキサン、MCH(メチルシクロヘキサン)、MEK(メチルエチルケトン)、MIBK(メチルイソブチルケトン)、酢酸エチル、酢酸ブチルなど |

| アルコール類 | 11~23℃程度 | メタノール、エタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、NPA(ノルマルプロピルアルコール)など |

| 第2石油類 | 21℃以上70℃未満 | キシレン、灯油(ケロシン)、ノルマルデカン、シクロヘキサン(アノン)、PM(プロピレングリコールモノメチルエーテル)、ブチルセロソルブなど |

| 第3石油類 | 70℃以上200℃未満 | ベンジルアルコール、エチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、ブチルカルビトール 、NMP(N-メチル-2-ピロリドン)など |

| 第4石油類 | 200℃以上250℃未満 | 潤滑油、切削油、プレス油など |

特殊引火物とは、具体的にはジエチルエーテル、二硫化炭素、その他1気圧で発火点が100℃以下の引火性液体、または引火点がマイナス20℃以下で沸点が40℃以下の引火性液体のことです。

ガソリンは特殊引火物?

ガソリンは引火点が-40℃以下と、引火点だけを見ると特殊引火物の範囲に含まれますが、沸点が40℃以下ではないため特殊引火物には含まれず、第1石油類に分類されています。

特殊引火物にかかわる規制の内容

特殊引火物にかかわる規制の具体的な内容について解説していきます。

特殊引火物の指定数量

特殊引火物の指定数量は50Lと、危険性が高いため、下記の表の通り他の第4類危険物と比べ大変少なく設定されています。

特殊引火物の指定数量は50Lと、危険性が高いため、下記の表の通り他の第4類危険物と比べ大変少なく設定されています。

消防法上の指定数量 ※「▼」をクリックすると表が開きます。

| 分類 | 引火点 | 性質 | 指定数量 |

| 特殊引火物 | -20℃以下 | 50L | |

| 第1石油類 | 21℃未満 | 非水溶性 | 200L |

| 水溶性 | 400L | ||

| アルコール類 | 11~23℃程度 | 400L | |

| 第2石油類 | 21℃以上70℃未満 | 非水溶性 | 1000L |

| 水溶性 | 2000L | ||

| 第3石油類 | 70℃以上200℃未満 | 非水溶性 | 2000L |

| 水溶性 | 4000L | ||

| 第4石油類 | 200℃以上250℃未満 | 6000L |

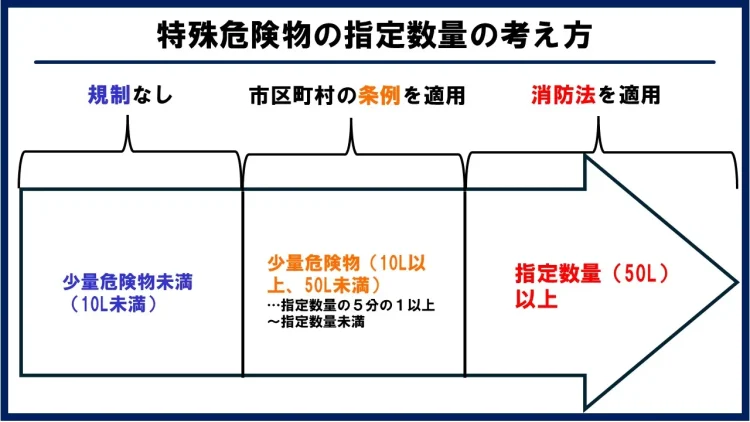

詳しくは、上記別記事で丁寧に説明していますが、指定数量とは消防法で定められた、危険物の貯蔵や取り扱いにおいて規制基準です。

この指定数量を超えて危険物を保管すると消防法の規制を受けます。また、指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物は少量危険物とされ、市町村区の火災予防条例が適用され、危険物取扱者でなくとも取り扱いができます。※消防署への届出は必要

さらに指定数量の5分の1未満の危険物は少量危険物未満と呼び、消防法や火災予防条例の規制を受けず、消防署への届出も不要です。

つまり、特殊引火物は50Lを超えて保管しようとすると消防法の規制を受けます。

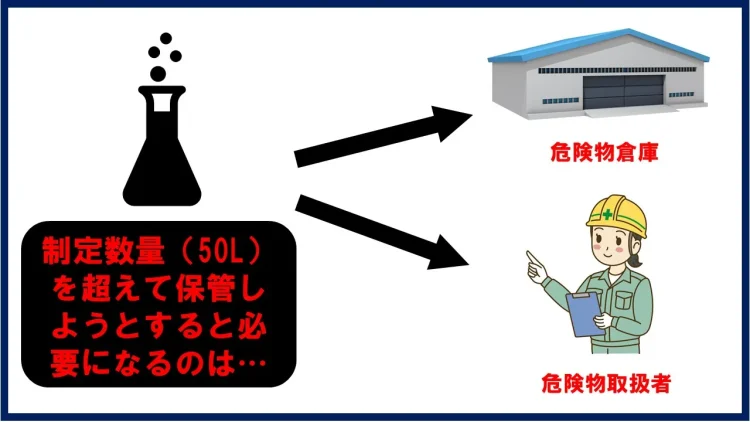

具体的には、指定数量(特殊引火物では50L)を超えると以下の2点を守る必要があります。

・許可を得た製造所・貯蔵所(危険物倉庫)・取り扱い所で取り扱うこと(これ以外の場所は禁止)

・該当する資格を持っている危険物取扱者が監督すること(引火性のある有機溶剤を取り扱う場合は対応する資格取得者が必要)

危険物倉庫

特殊引火物は、50Lを超えて保管しようとすると危険物倉庫を設けることが求められます。

危険物倉庫は通常の物置とは異なり、以下のような条件が定められています。

危険物倉庫(屋内貯蔵所)の条件 ※「▼」をクリックすると表を展開します。

- 危険物倉庫は独立した専用の建築物とすること。

- 高さを6m未満、床面積を1000m2未満とすること。

- 壁、柱、床及びはりを耐火構造とすること。

- 屋内貯蔵所と表示した標識、防火に必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

- 貯蔵倉庫は、独立した専用の建築物とすること。

- 屋根を金属板等の不燃材料で造り、軽量な不燃材料でふくこと。

- 窓及び出入口には、防火設備を設ける。

- 窓や出入口のガラスは網入ガラスとすること。

- 床面に水が浸入し、浸透しない構造とすること。

- 床に適当な傾斜を付け、貯留設備を設けること。

- 作業に必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。

- 引火点が70℃未満の危険物を保管する場合、内部に滞留した蒸気を排出する設備を設けること。

さらに指定数量の何倍を保管するかによって、保有空地の幅が変わります。

※保有空地とは、火災時に迅速な消火活動ができるようにするためと、周辺の建物や木々に火が燃え移らないようにするための空き地です。

危険物取扱者

特殊引火物は、50Lを超えて保管しようとすると乙種第4類の危険物取扱者が必要になります。

危険物取扱者とは、消防法上の危険物を取り扱ったり、取り扱いに立ち会うために必要な国家資格です。

大別すると甲種、乙種、丙種の三つがあります。甲種はあらゆる危険物の取り扱いや立会いが可能ですが、実務経験2年以上や大学で化学に関する学科を卒業していることなどの条件を満たしていないと受験することができません。合格率は3~4割で、受験料は1回7200円です。

乙種は、危険物の第1~6種の中で試験に合格した類の危険物のみ取り扱えます。乙種第4類の受験料は1回5300円です。合格率は3~4割です。

丙種は、ガソリンや灯油、重油、軽油、引火点130℃以上の第3石油類・第4石油類、動植物油の取り扱いに限定されています。また、甲乙種で認められている無資格者への立ち会いもできません。

特殊引火物の運搬

特殊引火物の運搬に関しては、容器の材質や容量、外部への品名や化学名、数量の表示など細かく、厳しい規制を守る必要があります。

消防法では、特殊引火物を含む危険物の輸送を「移送」と「運搬」に分けています。移送はタンクローリーで運ぶこと、運搬はトラックや一般の車などで運ぶことです。ここでは、運搬に的を絞って解説します。

特殊引火物の運搬に関する規則の具体的な内容のうち主なものは以下の通りです。

・運搬容器の外部に危険品の品名、危険等級、化学名、数量、「火気厳禁」の文字などを表示する

・類を異にするその他の危険物または、災害を発生させるおそれのある物品と混載しない

・特殊引火物の運搬容器の材質は、銅板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラスその他総務省令(危則第41条で定めるもの)容量などの基準は以下の表の通り

特殊引火物の運搬に関する規制※「▼」をクリックすると表が開きます。

| 内装容器 | 外装容器 | ||

| 容器の種類 | 最大容量または最大収容重量 | 容器の種類 | 最大容量または最大収容重量 |

| ガラス容器 | 5L | 木箱またはプラスチック箱※不活性の緩衝材を詰める | 75kg |

| ファイバ板箱※不活性の緩衝材を詰める | 40kg | ||

| プラスチック容器 | 10L | 木箱またはプラスチック箱※必要に応じ不活性の緩衝材を詰める |

75kg |

| ファイバ板箱※必要に応じ不活性の緩衝材を詰める |

40kg |

||

| 金属製容器 | 30L | 木箱またはプラスチック箱 |

125kg |

| ファイバ板箱 |

40kg |

||

| 金属製ドラム缶※天板固定式 |

250L |

||

特殊引火物の混載

特殊引火物を含む消防法上の危険物の混載については、危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(令和六年総務省令第百三号)に規定があります。

特殊引火物を含む消防法上の危険物の混載については、危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(令和六年総務省令第百三号)に規定があります。

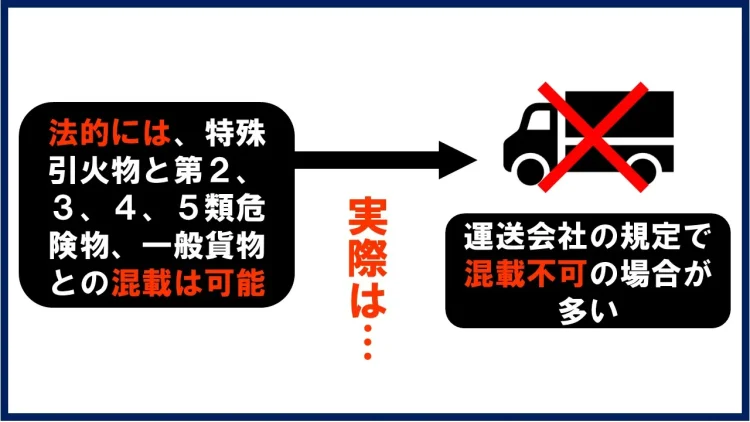

同省令によると、特殊引火物を含む第4類危険物は、第2、3、4、5類の危険物と混載ができます。危険物以外の一般貨物との混載もできます。

しかし実際には、運送会社の約款などで特殊引火物と他の類の危険物や一般貨物との混載を認めていない場合が多いです。

各運送会社にご相談ください。

特殊引火物に該当する化学物質一覧

弊社、三協化学の製品のうちで特殊引火物に分類されるものは、以下の2種のみです。

| 商品名 | 別名 | CAS番号 | 沸点 | 引火点 | 発火点 |

| イソペンタン | エチルジメチルメタン、2-メチルブタン | 78-78-4 | 27.8 | -51 | 420 |

| ノルマンペンタン | ペンタン、N-ペンタン | 109-66-0 | 36.1 | -40 | 260 |

まとめ

ここまで見てきたように、特殊引火物に該当する化学物質は、その危険性から取り扱うには、さまざまな厳しい規制がかけられています。

取り扱う際は、しっかりとそれらの規制の内容を把握することが求められます。

カテゴリーから探す

キーワードから探す